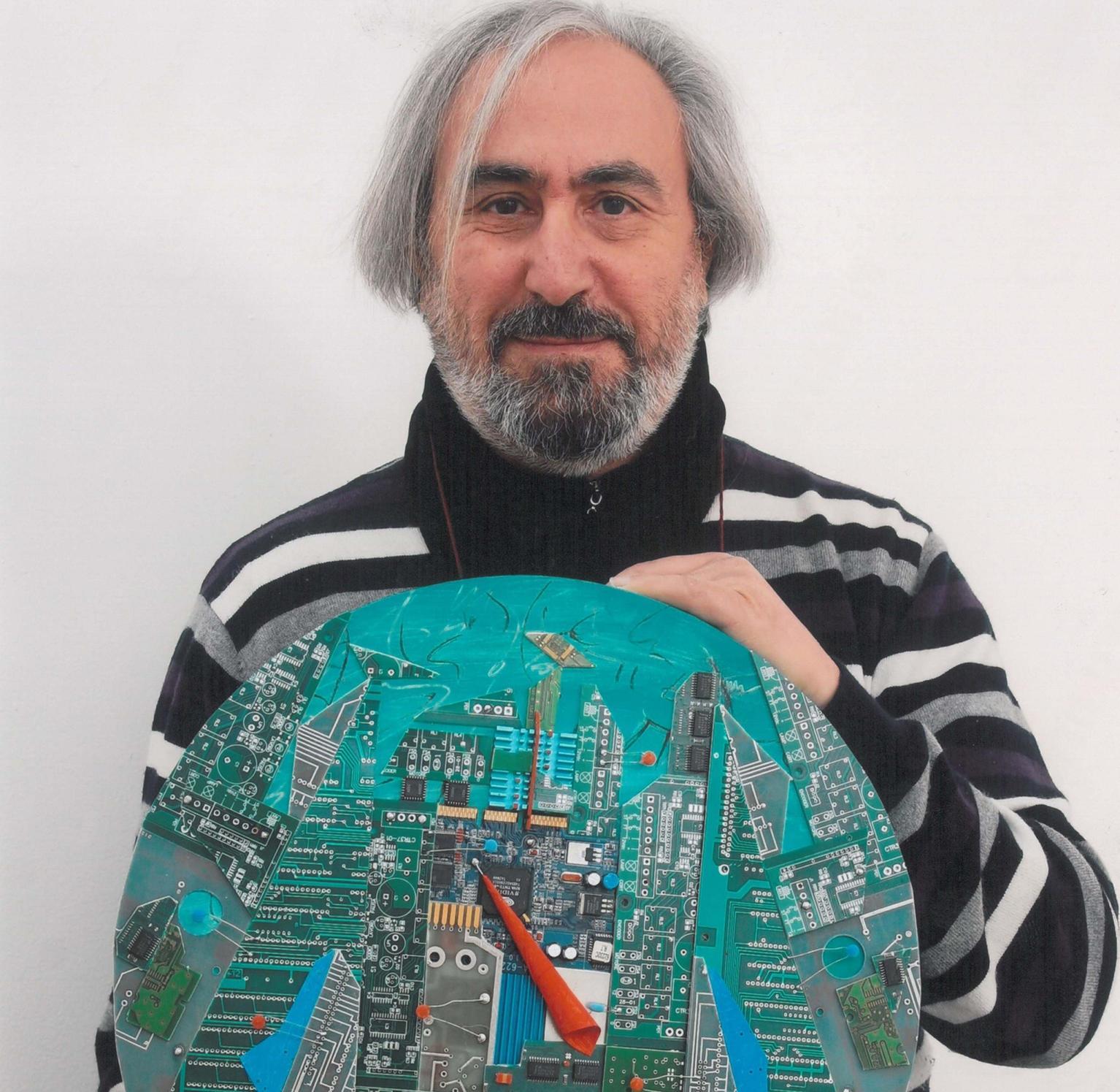

Mario De Leo

Il recupero e il riciclo degli scarti dell’industria elettronica.

mostra antologica a cura di Vittorio Erlindo

8 dicembre 2024 - 12 gennaio 2025

UN VIAGGIO ALCHEMICO NELL’ANTIMATERIA E NEL VUOTO QUANTICO

Riccardo Barletta

Milano, 17 novembre 1992

Mario De Leo è nato in Puglia da famiglia contadina. La sua città è Ruvo, fiorente centro agricolo produttore di ortaggi, vino e olio. Ma la faccia in ombra di Ruvo di Puglia è quella dei reperti risalenti al neolitico, della ceramica in stile apulo (IV sec. a. C.), del verticalismo della cattedrale romanica toccata da influssi nordici, persino abbellita da decorazioni scultoree con motivi lombardi, francesi e addirittura orientali. Tutto ciò deve essere penetrato in De Leo, sommessamente e per vie oscure.

Il suo destino di dover fare l’agricoltore venne però interrotto dalla salita al Nord, con il primo lavoro di fattorino. Il secondo lavoro fu come operaio metalmeccanico, durissima prova al limite della sopportazione, però temperata dal lavoro politico e sindacale. In questo quadro antropologico, il riscatto dell’artista venne a livello intuitivo e su versanti (musica e pittura) collegati l’uno all’altro.

Certamente la frequentazione della scuola di cartoni animati prima, e quella di disegno pubblicitario dopo, servirono a dirozzarlo. Ma il fulcro del passaggio di De Leo alla cultura fu il suo forte interesse per la musica.

Il mondo dei suoni e quello della parola antica (quale è sempre il dialetto) lo incanalarono verso l’espressione dei sentimenti e l’equilibrio della forma. La sottostante pulsione all’immagine, alla pittura, potè così sopravvivere, rinforzarsi, e infine manifestarsi pienamente. Come brace trattenuta da una coltre di cenere, la pittura è divenuta via via per De Leo una ragione di vita, un fuoco internamente caldissimo e apparentemente freddo, legato com’è alle sfuggenti metalliche dell’elettronica.

Il tragitto antropologico di De Leo, condizionato da precisi imperativi biopsichici, ha una perfetta coerenza interna fin dagli inizi. De Leo non accetta il “patronato” del compaesano Domenico Cantatore, perché intuisce di doversi fare da sè, anche ricevendo “calci in faccia”. All’ortodosso maestro “meridionale” Guttuso preferisce il maestro per antonomasia Picasso, lui vero archetipo dell’artista “mediterraneo” nel nostro secolo. Ama il russo Kandinsky, che è un tramite lirico con l’oriente e un ponte verso la cosmicità.

La pittura di De Leo non appare insomma condizionata dalle mode, dalle tendenze, perché lui, emigrato meridionale di origine contadina e con istruzione al primo livello – non appartiene all’etnia culturalizzata dei pittori.

Il suo è un umanesimo esistenziale, senza modernismi di recupero. Una prova? Quando crea un’opera di grandi dimensioni con circuiti stampati che non lo convince non la butta via. La porta in macchina verso i navigli e lì le dà fuoco. Perché questa procedura affaticante e complicata?

Si tocca qui l’elemento generante la pulsione artistica. La mitopoiesi che contraddistingue il nostro artista è di tipo alchemico, basata perciò sulla sublimazione della materia greve e bruta. Tale sublimazione deve avvenire prima come processo interiore, dentro il pittore-alchimista stesso per così dire. Se quest’ultimo non avverte la “fusione”, per così dire, del piombo in oro, si determina in lui una caduta morale e psichica. Una specie di “peccato” interiore e laico. Il senso liberatorio prodotto dal fuoco è appunto la testimonianza di un processo alchemico di base, in questo tipo di creatività tutta pilotata da quel nocchiero esigente che è lo spirito.

Altri due elementi possono meglio chiarire la procedura creativa di Mario De Leo. Nella discarica di Sesto San Giovanni, egli ha l’impulso di prendere la scheda elettronica giacente tra l’immondizia e nel contempo ha l’impulso opposto dettato dalla repellenza. Segue però l’insegnamento dell’amico: “è quando una cosa fa schifo che la devi prendere”. Insegnamento saggio, veramente alchemico, perché proprio la cosa dissociata e come putrefatta può poi trasmutarsi, e divenire spirito.

Altro elemento importante è quello della “fusione”. Appare esemplarmente su un’opera del 1986, pubblicata sul catalogo della prima personale di De Leo, alla galleria Osaon. E’la cesta viminosa, costruita con getti separati dagli ulivi, su cui De Leo ha apposto un tergicristallo e una fascia cromata di automobile. Titolo : “Ritmi di città su struttura tradizionale pugliese”. La fascinosità del pezzo è data non solo dall’insolita commistione, ma anche dalla forma ovale: metafora dell’uovo cosmico, germe di tutta la creazione, e nel contempo dell’uovo filosofale, cioè il sigillato ermeticamente in cui si compie la Grande Opera degli alchimisti. I vari colori che rendono variegata la superficie viminacea sono quelli dell’arcobaleno, simbolo questo dei vari stadi di coscienza e della trasfigurazione interiore.

Quanto precede può immediatamente far comprendere che nel titolo di questo lavoro De Leo, altresì che nelle materie impiegate in un arduo e coraggioso bricolage, ha specificatamente individuato la fusione delle due “sue” culture. Quella tradizionale, agricola e arcaica, e quella acquisita, tecnologica e moderna. Osmosi dunque di natura-naturale e di natura-artificiale, isotopa e isomorfa nel quadro di una “coscienza immaginativa”.

La “coscienza razionale” individua gli oggetti e i concetti; la “coscienza immaginativa” individua i percetti e le immagini. La prima è un prodotto dell’homo sapiens, la seconda dell’homo primitivus.

La “coscienza immaginativa” è soprattutto una coscienza iniziatica e trasmutativi. Pertanto ha bisogno di valersi di ritmi estatici, della polisemia delle immagini, della grazia della meraviglia, degli scorci e delle prospettive dell’indefinibile, dell’inconsistenza dell’antimateria, dell’abisso del vuoto quantico. E’questo l’habitat privilegiato in cui possono introdursi sogni, fate morgane, scaglie di ricordi, che l’artista sommessamente trae da ambulacri, androni, anditi, ballatoi, cavedi, ripostigli, bugigattoli e sottoscala dell’inconscio.

Mario De Leo negli ultimi anni ha lavorato accanitamente, con pazienza e professionalità, per potenziare la sua “coscienza immaginativa”. Il baricentro del suo lavoro è costituito dall’immissione nella superficie pittorica di materiali provenienti dall’elettronica e dall’informatica. Si tratta del rovesciamento della poetica anche da lui praticata, dello scarto, del rifiuto riciclato, del ready made.

Quella era una poetica del distruttivismo, di marca esistenziale e sociale insieme. La poetica attuale è basata su un “costruttivismo”, ben diverso da quello classico che era logico e razionalista.

Il “costruttivismo” di De Leo consiste nell’abbinare i materiali figli dell’elettronica e dell’informatica a un vocabolario segnico, d’estrazione pittorica. Ne esce una interlingua, un esperanto visivo, ricco di magie e di suggestioni. Si tratta certamente di una posizione post-moderna: in essa si fondono astrattismo e pittura-oggetto, concettuale e arte povera, simbolismo e archetipologia. Tutta questa ricerca, condotta con notevole garbo estetico, ha come fine ultimo il mostrare una “epitome dell’universo”.

Una epitome dell’universo è una cosa non raccontabile, ma solo suggeribile con mezzi empirici. Via via De Leo ha dovuto inventarsi materiali e tecniche, per far sì che lo spettatore percepisse una nozione di universo, non di tipo cosmologico come quello spesso apparso nel passato, bensì di tipo tecnologico.

Graffette ramate usate normalmente per chiudere scatoloni di cartone; condensatori ceramici per componenti elettronici; circuiti stampati saldati su fili di ottone; fondi su tela o su tavola, lavorati ora mediante graffiti ora incisi con un cacciavite; scritture criptiche create con delle mascherine; piccoli coni fatti in lamiera di ottone e saldati; simulazione di vecchi muri di Puglia; cornici mistilinee con inserimenti di elementi elettronici. Ecco: tutti questi elementi contribuiscono a formare il lessico formale del lavoro di De Leo.

Lo spettatore viene spiazzato perché, invece del tradizionale disegno lineare fatto col pennello morbidamente, trova il duro segno dei metalli, sporgenti sulle superfici. Ora essi brillano, ora si arcuano dolcemente, ora sono rigidi e puntuti, ora sembrano vibrare come note musicali nello spazio. Gli spazi dei fondi – grigi e leggeri, azzurri e squillanti, talora rossi e pieni di pathos germinativo – sono lavorati o con “vele” caoticamente embricate o mediante alfabeti criptici che si perdono nell’infinito o presentano un fondo piatto giustapposto a quinte. Il risultato è di dilatazione spaziale, di profondità sommessa, di ritmo infinitesimale.

In questo universo ricco di trame illimitate, brulicante di particelle guizzanti, vivo di spazio-tempo ancora infante, galattico ed entropico a livello spirituale, lo spettatore si perde e si ritrova solo e atomistico, contemplante e spaurito. Il meccanicismo degli elementi tecnologici si smarrisce in un Big Bang tutto luce e mistero.

Mario De Leo, a proposito dei rilievi apposti sulle superfici, parla di una “volontà di digitare il cosmo” e anche di digitare l’immaginazione, per uscire fuori da una situazione statica”. Tale poetica ha una diretta corrispondenza d’affinità sia con la fine del nostro millennio, sia con la metabolizzazione individuale e sociale della presente era elettronico- informatica. Il linguaggio dell’artista è, ovviamente, di tipo metaforico e il suo scopo è di parlare ai sentimenti. In particolare egli si avvale di un linguaggio mitopoietico, caratterizzato dalla indefinitezza del dettato. La percezione profonda dello spettatore viene così sollecitata, incitata ed eccitata. L’oscillazione è tra la luce zenitale e la penombra solitaria e senza tempo.

Siffatto programma Mario De Leo lo attua con la coscienza dell’artigiano, la bravura dell’artista, e la perspicuità del filosofo. “la natura non solo è aristocratica, è anche esoterica”, scrisse Carl Gustav Jung. E l’esoterismo entra pure nella simbolica di De Leo. Appare la figurazione della scala, segno del paesaggio da un piano all’altro o da una modalità dell’essere alla superiore. Appare la figurazione del vascello o della vela, simboli di una traversata verso i regni dello spirito e dell’inconoscibile. Appare il triangolo a piramide, emblema di vita e della potenza ternaria.

Detti simboli De Leo li usa con discrezione, senza mai imporli, quasi “a voce bassa”. Ma contornati come sono da cosmicità, essi impongono sempre la loro presenza. Il più importante simbolo è però il cono, immesso nel contesto con la cuspide sempre verso l’infinito, talora dipinto a tinte tenui, talaltra realizzato con lamiera di ottone. Unico elemento a non essere piatto, il cono presenta allo spettatore il suo invaso e perciò è come se lo invitasse all’entrata. Quasi proiettile di una cerbottana magica, esso invita al viaggio verso ciò che non ha limiti.

Parimenti, attorniati e dispersi rispetto alla magnetica cosmicità vibrante di microonde segniche e di neutrini puntiformi nonché di entità virtuali invisibili sulle superfici dei dipinti, questi coni inventati da De Leo – rappresentati sempre giustapposti secondo geometrie legate a numeri cabalistici – ci appaiono sottilmente come i buchi neri del mistero. E insieme come i buchi neri del fascino dell’oltre-umano.

Per finire converrà accennare alle “atmosfere” che i dipinti di De Leo provocano. I suoi lavori non evocano veri e propri paesaggi cosmici, pur tradotti in uno stile astratto. La sensibilità e la cultura di De Leo attingono ad altro. Si tratta infatti del patrimonio tipicamente musicale più estremo, quello più vicino alla musica elettronica. Vi si sente l’esperienza dei suoni cosiddetti puri, in cui la divisione del tono e la qualità timbrica del medesimo non conoscono praticamente confine. I dipinti di De Leo sono dunque “musica” trasposta sul piano visivo e del tipo più sofisticato e rarefatto. E’qui la base lirica di questi lavori, in cui il colore è sempre discreto, mai aggressivo ma assai coinvolgente gli strati più profondi. Come sintetizzare allora questi dipinti?

Si tratta di “miti di creazione”, cioè di fantasie cosmologiche che metabolizzano l’elemento tecnologico oggi più di punta – l’elettronica e l’informatica – con la rappresentazione di un universo in espansione. Ciò comporta un sentimento duplice da una parte oceanico e dall’altra mistico.

L’ex-operaio metallurgico Mario De Leo si è dunque tramutato in un guru della pittura. Il suo viaggio continuerà e lui stesso, come ha dichiarato alla fine dell’intervista, cercherà nuove sintesi. Per lui, comunque, impegnato nella ricerca di nuovi approdi, vale ancor oggi l’assioma carismatico di Leonardo da Vinci: “Adunque la pittura è filosofia”.